在中国“新诗”的百花园里,不!可以说,在中国“新诗”的阵营里,朗诵诗异军突起,风靡百年,这其中,关民就是将朗诵诗视为立命之本的一位现代诗人。

从表面上看,朗诵诗是中国“新诗”百花园里的一朵奇葩,它具有明显的时代特征,每当历史重大转折和发生重大事件时,朗诵诗便是一种声音,一种呐喊,一种行为,总是冲在文学的最前沿,随着诗界各种流派的诞生,朗诵诗似乎被人们“冷落”了,而诗人关民却静悄悄地,执着地将这个诗歌品种视为“阵地”,一个阵地上的诗,首当其冲的新生,只能是——呐喊!他在《合肥颂》中这样呐喊道:“合肥,你就是一首诗/合肥,你就是一首歌/长江淮河拥抱你/智慧创新属于你/人间美景何处有/合肥人民入梦来。”

我在这几句近似“标语口号”的诗句前沉思良久,我在想:这几句“标语口号”作为关民新生的发端,其创作激情和对家乡的热爱,是应该允许存在,并令人敬佩的。

可以断定,关民在创作之前,肯定是有他自己的心路历程,甚至可以说:诗人从最初的婉约情怀开始,经历了探索和思考,终于站在诗歌必须发出声音的前沿阵地上。

关民的诗歌具有鲜明的呐喊特征,在诗学里,有两种诗歌情态:一种是这个世界万物是描绘出来的,有如世界是用象形文字创造而生;另一种情态则是世界由“呐喊”创造而生,譬如说,自古诗人们呼唤“炊烟”二字,有水井处必有炊烟,有炊烟必有生命和生命演绎的故事,于是“炊烟与生命”的呐喊就此诞生了。这两种诗歌情态,正相互纠缠,甚至在搏斗,关民站在诗歌“情态”的哪一边,读者当心知肚明。我们不妨读读他的《思想家》:“要不是发梢上/绽出点点的绿/我以为,它们/早已死了几千年”。多么深刻的反思,如果失去思考,我们活着,如同行尸走肉,跟死亡没有区别。我们再读读《茶》,则是另一种“情态”,全诗没有一个“茶”字,但我们能闻到茶香,感受到“茶如人生,人生如茶”的滋味:“你是曾经的一片绿呵/是生命中轮回的春天/每一个人/都在草木之间。”人在草木间,人在自然里,这就是茶的内涵,茶的生命,茶的灵魂,是人与自然和谐共处的合一,也是这首诗歌的灵性所在。

朗诵诗的灵魂不是表面听起来好听,朗朗上口,字音铿锵,关民则认为:诗歌不发出声音,只是默默地写在纸上,那是远远不够的,甚至有悖于诗歌创作的初心。诗歌必须让众人听到,诗歌必须发声,那怕并不能“心领神会”也行,说到底,关民的诗歌大都具备朗诵的特征,这就形成了他的创作风格和诗歌立场。所以,关民的诗歌克服了自我陶醉的“小众”情怀,而以忧国忧民的“大我”姿态和意识,始终在思考,始终在搏斗。

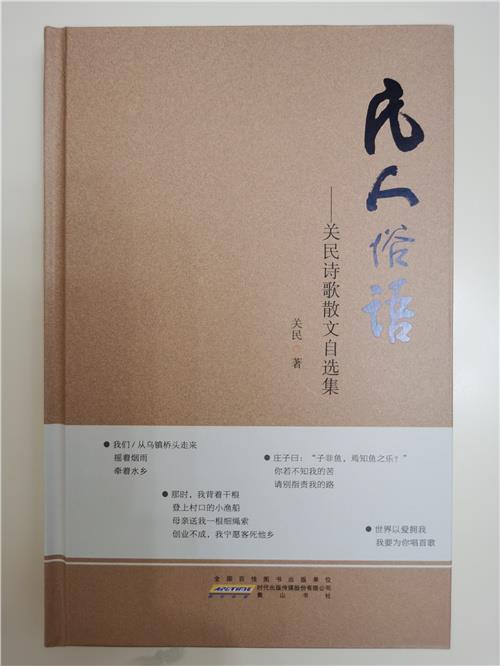

从这本诗集里,我们不难看出,他的诗,特别是朗诵诗代表着关民对诗歌的悟性思维,我个人认为:在当下诗歌流派眼花缭乱的时候,关民能“孤独”地坚守自己特色,将朗诵诗置于诗学最前沿的阵地,从仅仅是为了普及诗歌的诗学偏见中解放出来,让朗诵诗发出耀眼的光芒,其灵性特征在国内并不多见。我们可以在关民的诗集里略见端倪。

晚清诗人黄遵宪曾说过:“我手写我口,古岂能拘牵。”意思是:我要用我的文字来表达我想说的,那些陈腐的格式和考据的方法怎么能约束我呢。著名的教育家叶圣陶先生也认为“我手写我口,我手写我心。”则表达了:我们要说自己喜欢说的,写自己喜欢写的,发自内心的表白,不要去装腔作势,不要去模仿和臆断,克服虚伪、浮夸、玩戏的弊病,保持自己的独特风格和创新精神,写出真实的“诚”和独立思考的自我。曾几何时,有人仅单纯理解“我手写我口”是诗歌要朗朗上口,易于传诵,这是一种错误的偏见。当下,朗诵诗必须从“朗朗上口”重新开始,说出它的深邃和诗境,以达到共鸣。关民在这方面做了很有意义的尝试,并不断提醒着同行。

他在《船与海》中写道:“我的诗/像一艘搁浅的驳船/没有一条河/能将它引入大海/这是泥潭/与沙滩的距离/也是沉闷/与奔腾的悲哀/多想扔掉手中的桨/跃入大海/成为一束浪/冲刷一切尘埃。”这就是诗人关民,这就是他的诗与梦。

我们期待关民这艘搁浅的驳船,能早日遇上涨潮,他会奋不顾身地将船推向大海,航行远方。

是为序。

2020年9月 合肥

作家简介

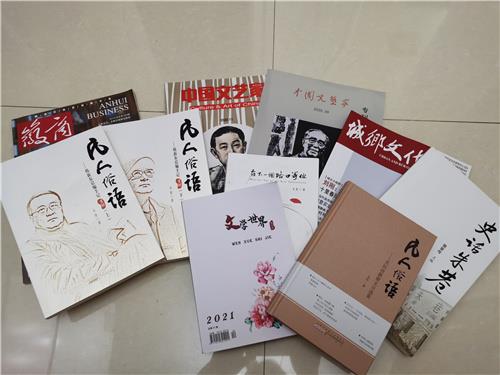

关民(笔名:关注、光明),男,1957年生。著有《凡人俗语——韩新东总编手记赏析》(上、下集)和诗集《凡人俗语——关民诗歌散文自选集》《在下一个路口等你》等。其中代表作有《梨花颂》《合肥颂》《茶》《思想家(外一首)》《隐(外一首)》《等待寂寞的降临》《徽商情 民族魂》《我的诗》《公祭》《父亲》《钥匙与锁》《大脑》《问苍天》《一条路》《第“六次”相遇》等,深受广大读者的好评。2015年至今参与《窥洞》《刘将军的墓》《村上》《隔离岛上的狗》《牛王》等多部院线电影的制片和创作工作。