安徽艺术网讯:在举国上下奋进第二个百年征程之际,清代书法篆刻家邓石如七代裔孙,著名书画家赖少其先生、中央美院教授李琦先生入室弟子邓之元先生创作出介绍、赏析民俗字的著作《中国民俗字赏析》,安徽省政府文史研究馆馆员、安徽历史文化研究中心主任、历史学博士、研究员(正高二级)翁飞为其作序。

在邓之元《中国民俗字赏析》序中,翁飞博士指出汉字,是世界上最古老的文字之一,是上古时期各大文字体系中唯一传承者。中国历朝历代皆以汉字为主要的官方文字,因此它也是迄今为止持续使用时间最长的文字。汉字主要起源于记事的象形性图画,目前公认商代后期(前14~前11世纪)王室在殷墟出土的甲骨文——用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字,是中国最早成型的文字。而根据考古发现,在中华大地上已经出土了一系列较殷墟甲骨文更早、与文字起源有关的出土资料:贾湖刻符经碳14物理测定,距今约7762年(±128年)历史;七千年前的双墩刻符、六千年前的半坡陶符、五千多年前青墩遗址刻符、连字成句的庄桥坟遗址文字、大汶口陶尊符号、尧舜时代的陶寺遗址朱文。可以认为,早期的刻划符号与骨刻文就是丰富的文字系统,后期的属于初步成熟阶段。这些考古发为汉字起源提供了重要线索。

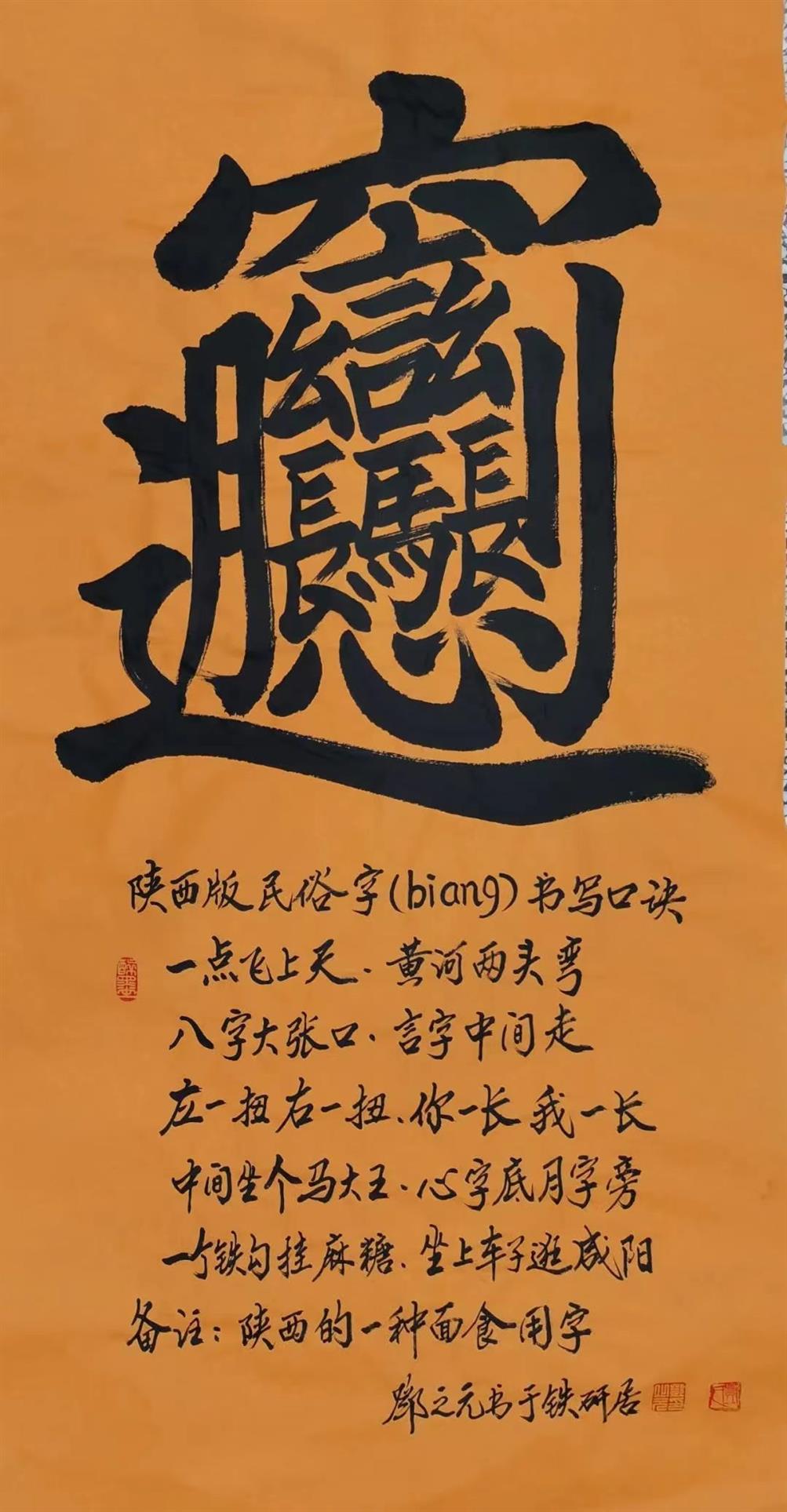

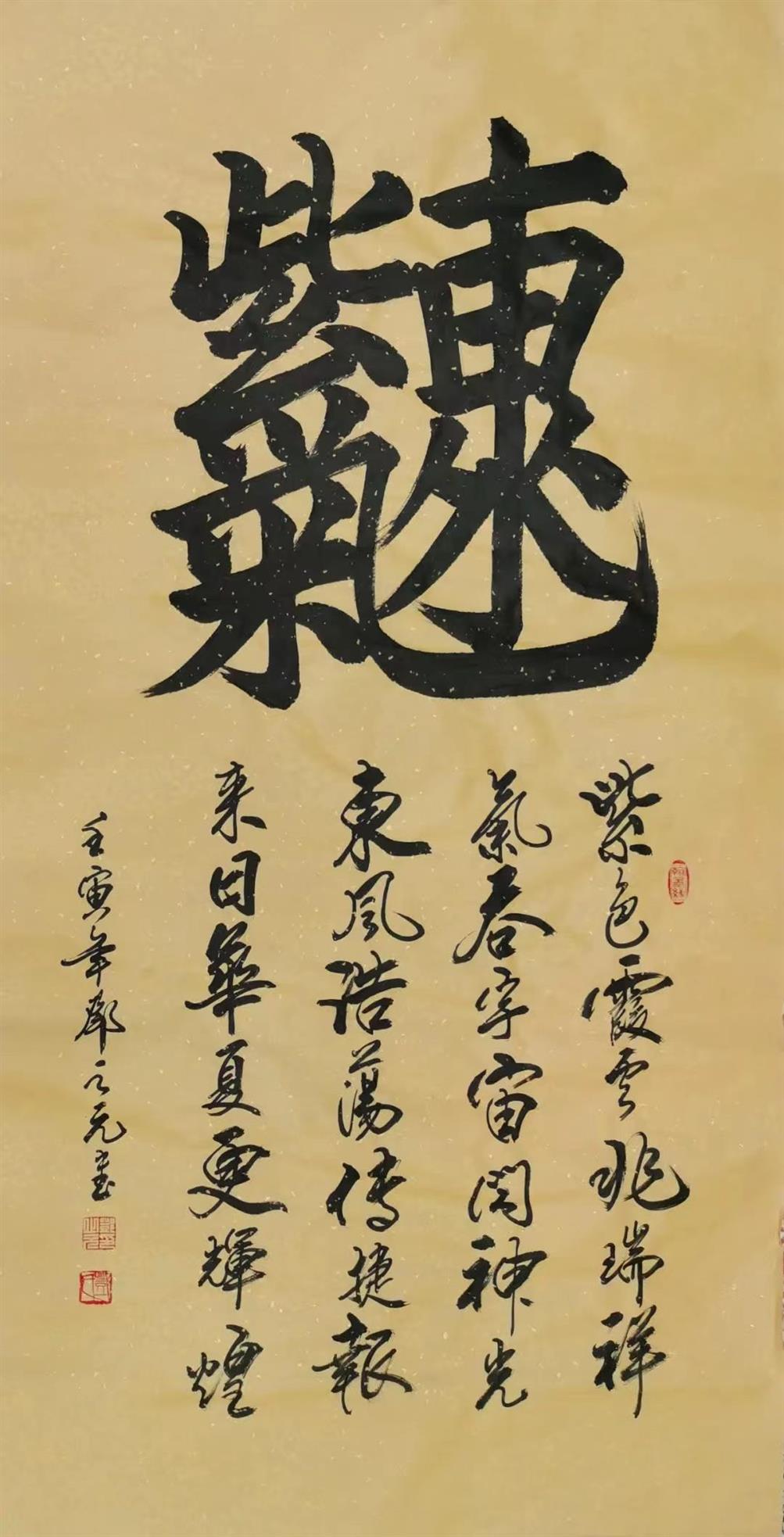

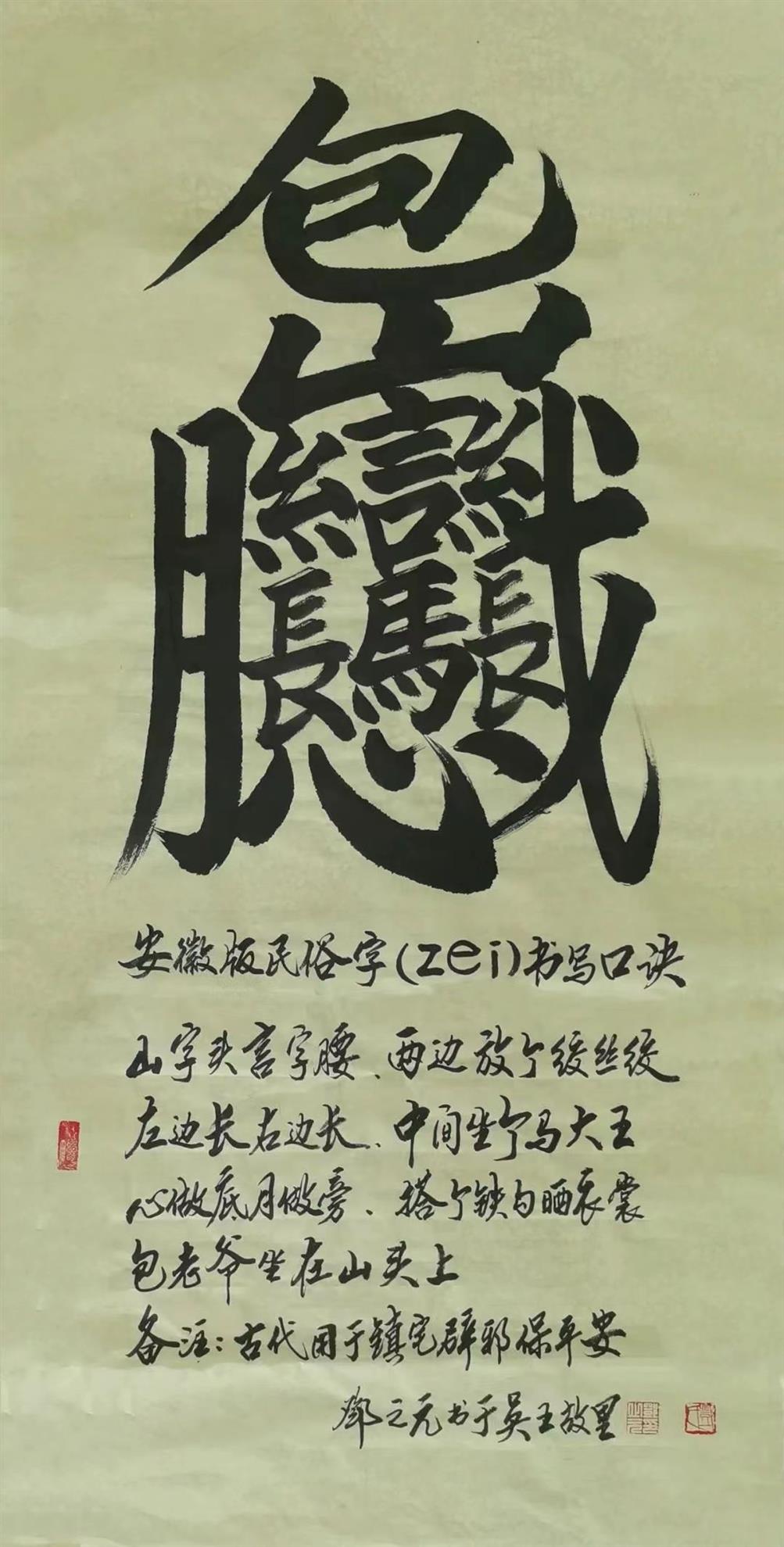

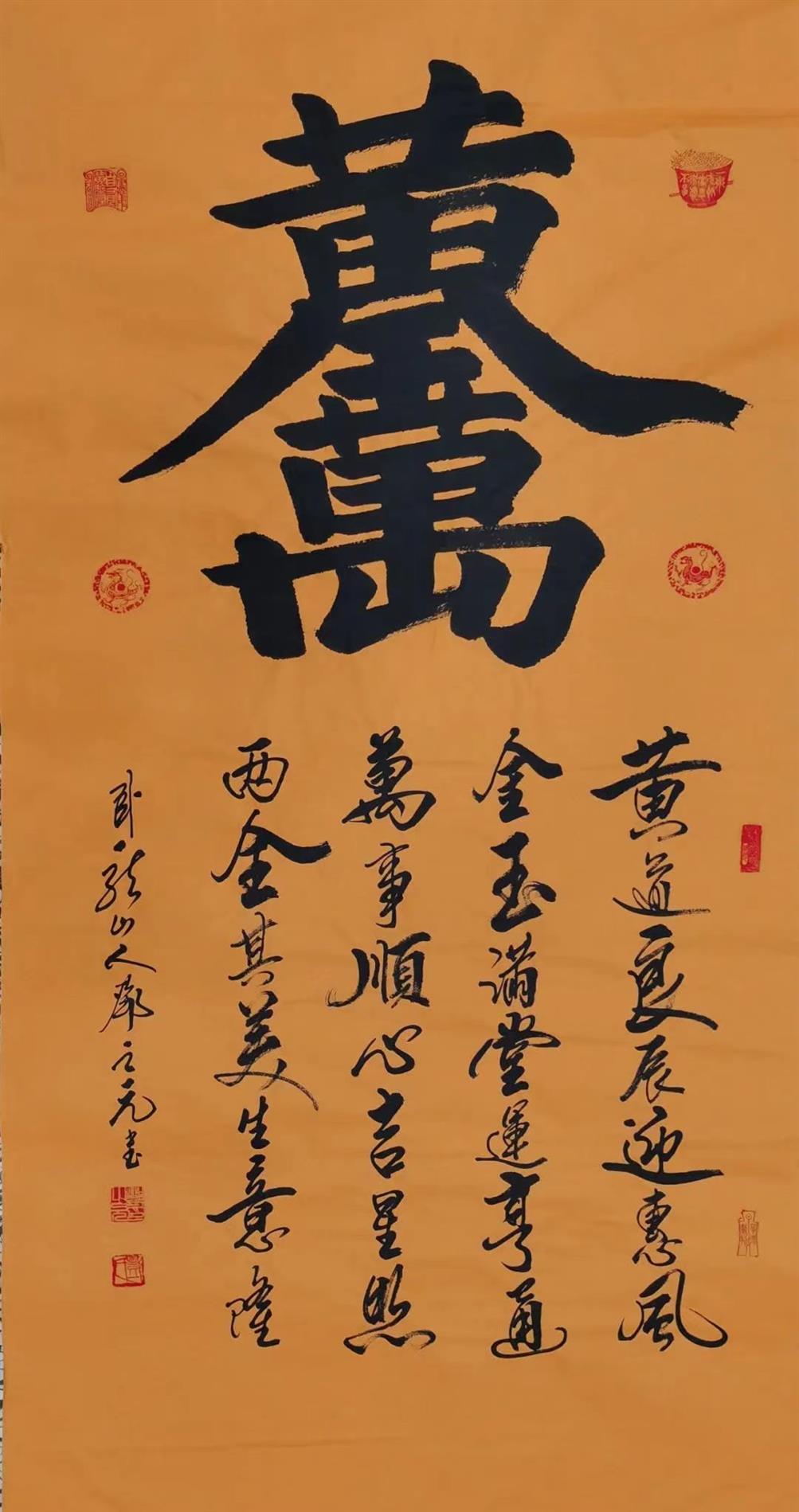

翁飞博士表示,在汉字家族里,有这样一个独特而又神秘的存在——民俗字。民俗字又叫组合字或者团结字,往往由3到4个字组合而成,绝大部分“合字不合音”。民俗字在汉字中占有较大比重,这决定了民俗字在整个汉字系统中的重要地位。

翁飞博士总结到,民俗字具有地域性、传承性、民俗性、社会性四大特性。民俗字产生、运用于广泛的社会生活层面,其形态遍及众多的社会物质文化、精神文化之中,在社会生活中有着广泛的基础。它是汉字文化瑰宝中不可分割的一个重要组成部分。

据悉,邓之元先生的合肥铁研居书院作为安徽省非物质文化遗产传承基地,主要以创作省级非遗项目吴山铁字画系列作品为主,铁字作品浮雕效果的点画、雄浑遒劲的线条,以及作品的立体感、厚重感和光泽感,是传统书法艺术作品无法传达的,该技艺始于明末清初,以锤代笔,以铁作墨,经锻、锤、钻、焊、锉、磨等20多道手工技艺,展现书法艺术,被誉为中华一绝。

作者翁飞 系安徽省政府文史研究馆馆员、安徽历史文化研究中心主任、历史学博士、研究员(正高二级)。

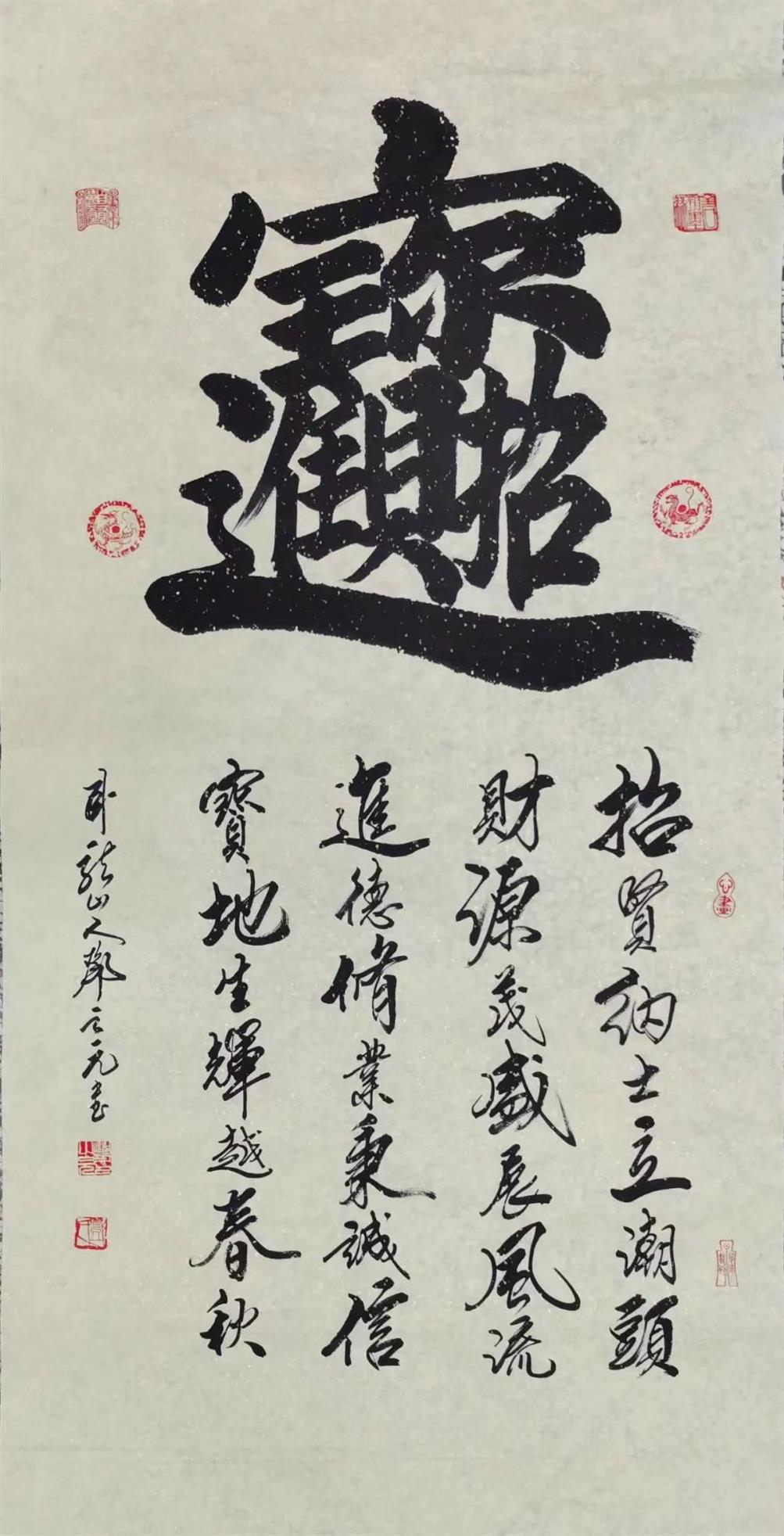

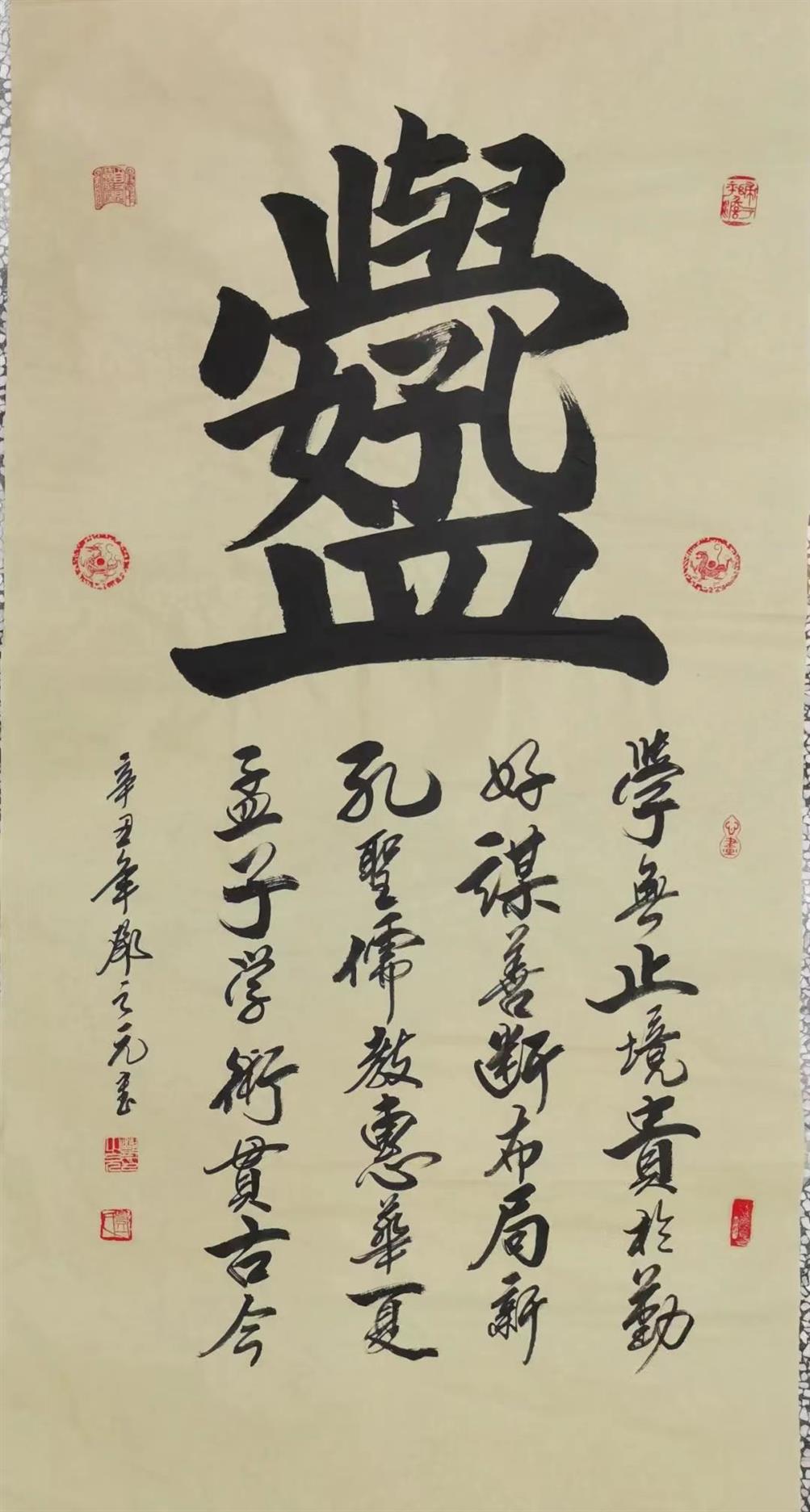

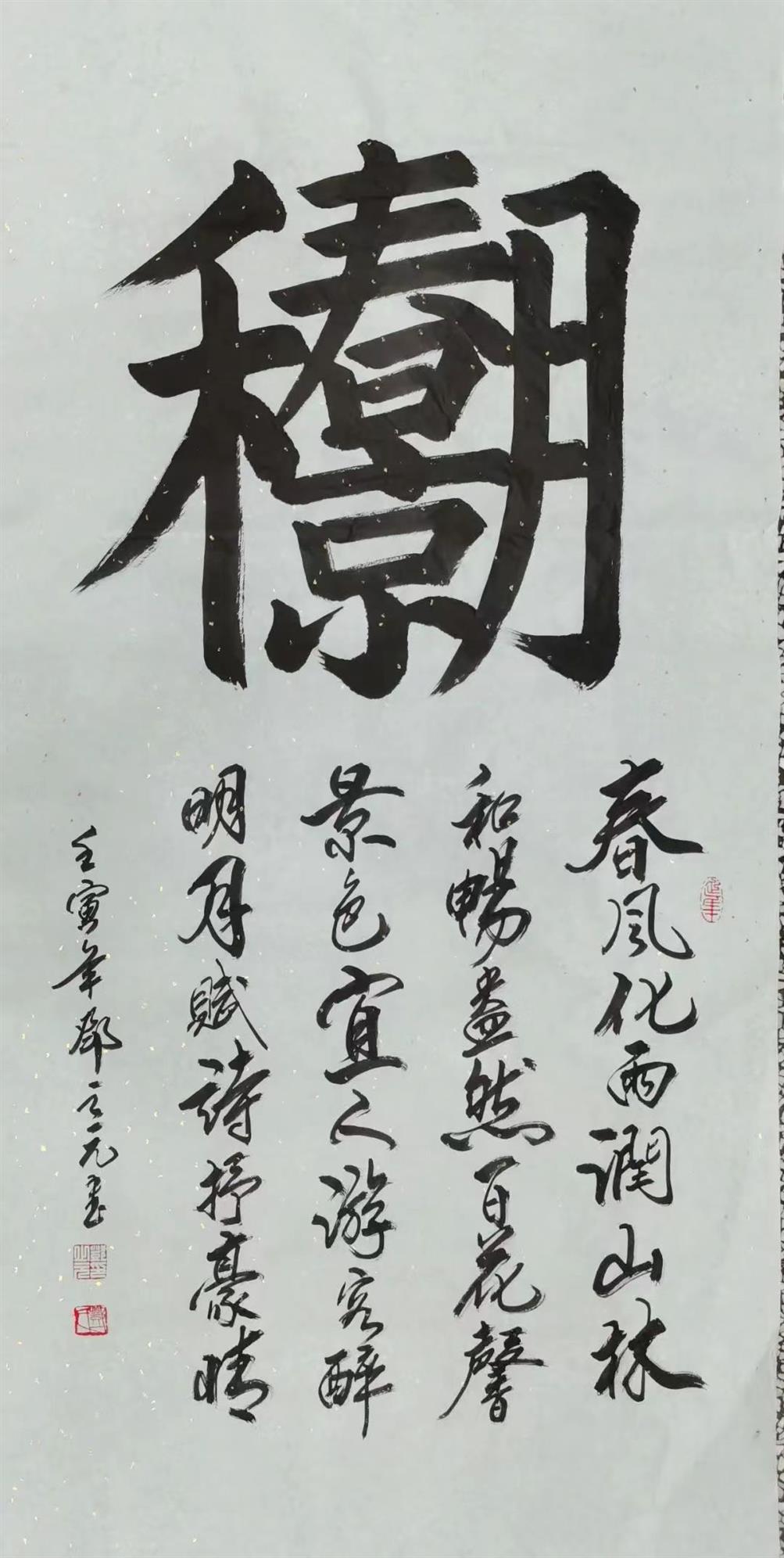

邓之元民俗字作品欣赏

邓之元,字智源,号铁研居士,清代书法篆刻家邓石如七代裔孙,著名书画家赖少其先生、中央美院教授李琦先生入室弟子,安徽“吴山铁字画”非遗传承人,现为安徽佛学书画院院长。合肥市政协委员。其书画作品、铁字画作品分别悬挂人民大会堂、钓鱼台国宾馆、中南海紫光阁等,铁画"四和图"铁字“兰亭序”作为国礼走进联合国大厦。