我与黄晔先生是乡友,熟悉多年,所以黄晔先生的诗歌创作,一路走来,我基本上是一路关注,也写过不少诗评。过去写的,与好多朋友一样,大多从文本出发,关注他文本的内涵与艺术特色以及阶段性的变化、提升。

著名诗评家张三里呼吁诗界,要更关注黄晔先生的诗歌创作。我深表支持,所以为了不重复自己,也不重复他人,在这次座谈会上,我想改变一下视角,从创作发生学的维度,来解析黄晔的诗歌创作。

发生之一:黄晔诗歌创作的DNA

每一个真正的诗人,特别是大诗人,最初开始诗歌创作的萌芽,细究起来,就会发现,都不是偶然的。诗人黄晔从少年时代起,就爱上诗歌,虽然这离不开个人的秉赋,但更重要的可能与环境的熏陶,有着更密切的关系。

黄晔出生于长江北岸的枞阳,这里不仅山青水秀,还是清代“桐城文派”的发源地,是方包、刘大魁、姚鼐等名人的故里,历来被称为文化之乡,文风昌盛,民间尚书重文。粗读古典诗词的人,遍布每一个村落,乡间出口成章成诗的,差不多随处可见。在我的记忆中,枞阳从上世纪70年代后期到80年代早期,就涌现出不少“民间诗人”和“民间歌手”,民间文学社团也开始活跃。80年代以来,这片人文底蕴深厚的土地,相继走出很多有成就的诗人、作家,而黄晔从这里走上独特的诗人之路,也就不算意外了。他在故乡的青少年时代,就开始在练习本写诗,写自己体验的乡村生活,田园风情,青春的律动,作品贴近土地,贴近生活,贴近内心。这是他诗歌创作的青葱时代,幸运的是,这为他以后的诗歌创作,打下了质朴、真诚、纯情的底色,他后来的诗歌,随着时代的发展,不断发生变化,但无论怎样变化,我们还是能在枞阳的自然和人文环境里,追溯到它的DNA。

发生之二:黄晔诗歌创作的坚韧之基

80年代后期,受时代风潮的影响,不少的诗人开始弃文从商,黄晔也是这个时候,开始涉足商海,在市场打拼,他以自己的智慧和努力,跨行业地做过多个企业,时间最长的,最鼎盛的,是他一手打造的“缘酒”品牌,历经千辛万苦,千磨万砺,矢志不渝。

黄晔是有一个“企业梦”的,在他全身心做企业的那些岁月里,他也是非常敬业的,可谓夙兴夜寐,不辞辛劳。没有相似的经历,很难感受其中的艰辛。对于一个企业老板来说,人事纷扰,酸甜苦辣,只有自己一人面壁体味。商业,通向成功的路,是漫长的,坎坷的,虽有些许的成就,可以聊以******,但沉重的压力,纷繁的事务,使他一次次陷入似乎无路可走的困境,天会塌下来吗?

孤独无助。

在这样近乎残酷的商业生涯里,黄晔靠什么撑住生命的天空?他拜过佛,求过道,但面前还是一片茫然……在生命严重失衡的状态下,是什么扶住了他,拯救了他?不难想象,是:诗歌。诗神本来就一直栖居在他灵魂的深处。

作为文学青年出生的人,心灵是纯净的,善良的,感性的,也是美丽的,有一片别人看不见的柔软,这就与生存环境出现严重的对立,生命之舟在商海起伏、颠簸,精神何处寄托?

生活似乎是漂泊的、动荡的,但心灵必须有个稳定的“锚”。于是黄晔回首向诗,在忙碌的间隙,在出差的途中,在旅馆,在自己书斋的深夜或凌晨,他默默与诗歌对话,与古老美丽的汉字对话,他在“诗和远方”的境界里,沉淀着,飞扬着,就这样他走过一个又一个孤寂、彷徨的日子,一度又一度冷寂、痛楚的季节,这样一走就是四十多年。

这些年来,黄晔先生写下一千多首诗作,正式出版了十四本诗集。不禁令人惊叹,在如此纷乱、喧哗、挣扎,不无冷清、孤独、紧张的商业生涯里,黄晔先生何以能够坚持诗写,而且成果斐然? 这不凡的韧性来自何处?是自律还是天赐?对这一必然会出现的疑问,著名作家、安徽省作协原主席许春樵先生,已作过高瞻远瞩、值得一读的论述。

如果说诗写是一种生活方式,那么对于黄晔来说,就是生命的需要,是一种必然发生的生命追求。许春樵先生说,这是他对生命终极意义的追寻。这个追寻,是一场人生的马拉松。

发生之三:黄晔诗写16行的发生“缘由”

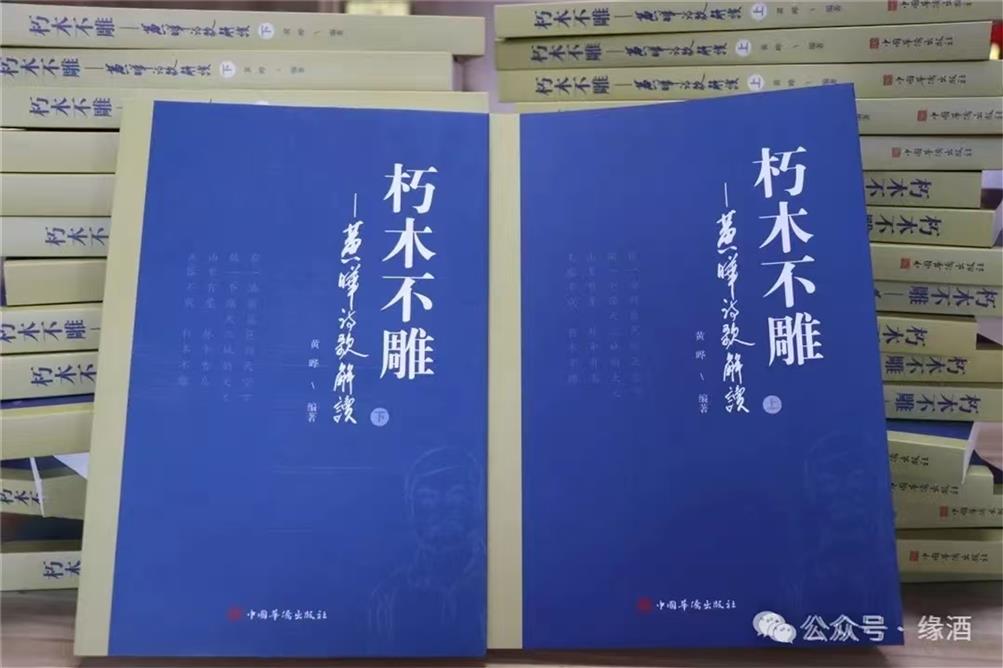

关注黄晔诗写的,都会发现,黄晔近些年的诗歌创作,专注于16行,出版的多本诗集,收录的都是16行诗。黄晔已渐次成为当代省内乃至国内16行诗的代表性诗人,并引起关注。著名诗人、安徽省作协原副主席、秘书长李云先生,认为这是有积极意义的诗写行动。

李云说,黄晔笃信十六行诗的写作手法,是中国新诗与中国传统古典诗歌的完美结合……黄晔堪称“中国十六行诗歌”的创始人。

黄晔面对弱水三千,为什么只取“16行”这一瓢?这自然不是一次偶然的遇见,是有他很深的发生“缘由”的。

众所周知,在中国古典诗词中,其绝句是其中最辉煌,最有艺术魅力,流传最广的诗歌形态。许多优秀的传诵不衰的律诗名作,实际上也可看成是由绝句组成。今人接触古典诗词,一般都是从绝句开始,并深受影响。

绝句的“四句式”,不仅是诗歌行数的形式概念,其中还蕴含着“起承转合”的结构技巧与情绪转换与递进的美学节奏。因此它是无数古典诗人反复推敲、呕心沥血的结晶。其中的艺术精髓,潜移默化地影响着一代又一代诗人墨客。

同时“四句式”也高度吻合诗写的分段规律与自然逻辑,特别是中国诗人,在用汉语写诗时,很容易形成四句一段的习惯。不仅是现当代诗人,即便回看百年的现代诗史,四句成段的,可谓比比皆是。

黄晔先生近年笃定16行,与他早年学习古典诗词,受传统影响显然是分不开的,一开始是自然的,不自觉的,慢慢形成习惯,后来他又逐渐觉察到,这四句一段,一首16行,非常适合自己诗写的表达,在16行里,诗人感到自由、惬意,于是,最后成为他个性化表达以及对自我风格、辨识度的坚定追求。

我相信,有识之士会对黄晔先生的16行,进行更深入的研究和解读。

2024年11月

江文波:当代诗人、作家,中国作家协会会员,中国诗歌学会会员,中华诗词学会会员,国家人才库入库专家(策划家)。出版《江文波文集》(诗歌卷:《无语的石头》;散文卷:《人在旅途》)等。现为安徽省经天文化传媒有限公司董事长,安徽太白楼诗词学会副会长,北京诗酒缘文化艺术院文学院院长。安徽省涉外经济学院客座教授。

此文系作者在2024年11月24日在《朽木不雕——黄晔诗歌解读》首发座谈会的讲话。